생사(生死) 길은

예 있으매 머뭇거리고,

나는 간다는 말도

못다 이르고 어찌 갑니까.

어느 가을 이른 바람에

이에 저에 떨어질 잎처럼,

한 가지에 나고

가는 곳 모르온저.

아아, 미타찰(彌陀刹)에서 만날 나

도(道) 닦아 기다리겠노라.

- 월명사, 「제망매가」

[현대어 풀이]

삶과 죽음의 길은

여기(이승)에 있음에 머뭇거리고,

"나는 간다"는 말도

못다 이르고 어찌 갑니까?

어느 가을 이른 바람에

여기저기에 떨어질 나뭇잎처럼

같은 나뭇가지에 나고서도

(네가) 가는 곳 모르겠구나.

아아, 극락세계에서 (너를) 만날 나

불도를 닦으며 기다리겠노라.

작품명: 제망매가(신라 경덕왕)

작가명: 월명사

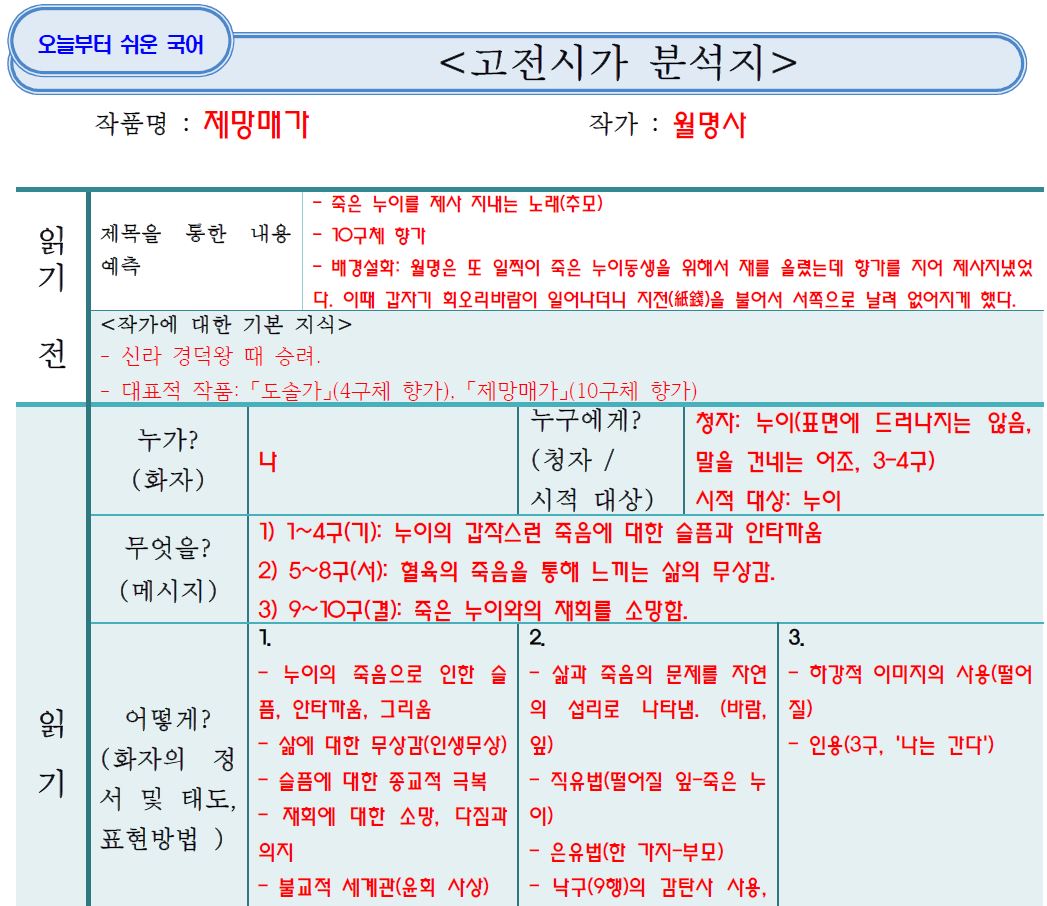

[제목을 통한 내용 예측]

- 죽은 누이를 제사 지내는 노래(추모)

- 10구체 향가

- 배경설화: 월명은 또 일찍이 죽은 누이동생을 위해서 재를 올렸는데 향가를 지어 제사 지냈었다. 이때 갑자기 회오리바람이 일어나더니 지전(紙錢)을 불어서 서쪽으로 날려 없어지게 했다.

[작가에 대한 기본 지식]

- 신라 경덕왕 때 승려.

- 대표적 작품: 「도솔가」(4구체 향가), 「제망매가」(10구체 향가)

[내용 분석]

1. 누가?(화자)

나

2. 누구에게?(청자/시적 대상)

청자: 누이(표면에 드러나지는 않음, 말을 건네는 어조, 3-4구)

시적 대상: 누이

3. 무엇을?(메시지)

1) 1~4구(기): 누이의 갑작스러운 죽음에 대한 슬픔과 안타까움

2) 5~8구(서): 혈육의 죽음을 통해 느끼는 삶의 무상감.

3) 9~10구(결): 죽은 누이와의 재회를 소망함.

4. 어떻게?(화자의 정서 및 태도, 표현 방법)

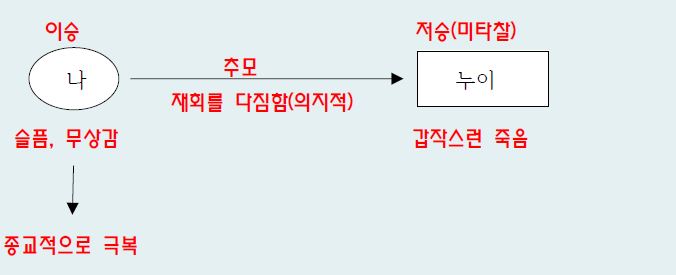

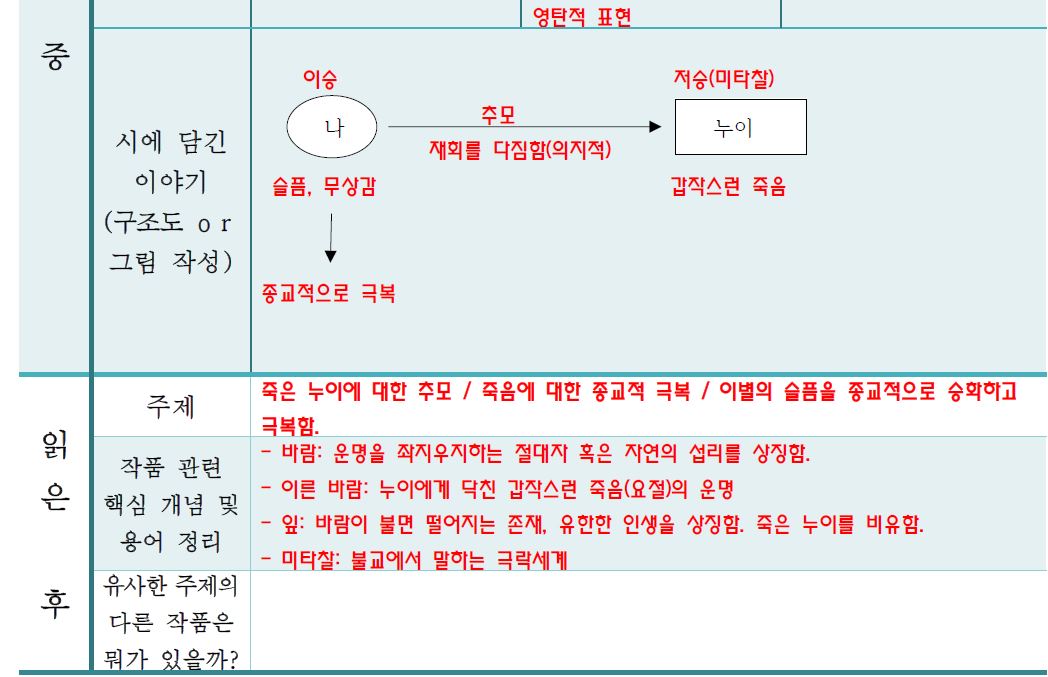

1) 화자의 정서 및 태도

- 누이의 죽음으로 인한 슬픔, 안타까움, 그리움

- 삶에 대한 무상감(인생무상)

- 슬픔에 대한 종교적 극복

- 재회에 대한 소망, 다짐과 의지

- 불교적 세계관(윤회 사상)

2) 표현 방법

- 삶과 죽음의 문제를 자연의 섭리로 나타냄. (바람, 잎)

- 직유법(떨어질 잎-죽은 누이)

- 은유법(한 가지-부모)

- 낙구(9행)의 감탄사 사용, 영탄적 표현

- 하강적 이미지의 사용(떨어질)

- 인용(3구, '나는 간다')

[시에 담긴 이야기(구조도 또는 그림)]

[주제]

죽은 누이에 대한 추모

죽음에 대한 종교적 극복

이별의 슬픔을 종교적으로 승화하고 극복함.

[작품 관련 핵심 개념 및 시어 정리]

- 바람: 운명을 좌지우지하는 절대자 혹은 자연의 섭리를 상징함.

- 이른 바람: 누이에게 닥친 갑작스러운 죽음(요절)의 운명

- 잎: 바람이 불면 떨어지는 존재, 유한한 인생을 상징함. 죽은 누이를 비유함.

- 미타찰: 불교에서 말하는 극락세계

[10구체 향가의 특징]

- 10구체 향가는 4행+4행+2행의 구성으로, 1~4행은 개인적 차원, 5~8행은 보편적 차원, 9~10행은 시상의 집약된 내용이 나타남.

- 9행에 나타나는 감탄사(아아, 아으)는 시상을 집약, 전환하는 역할을 함. 이후 시조 종장의 첫 음보에서 '어즈버'와 같은 감탄사가 나타나는 것에 영향을 줌.

[3행의 '나'와 9행의 '나']

1) 3행의 '나': 누이를 뜻함. '나는 간다'는 누이가 남길 수 있었던 유언이라고 볼 수 있음.

2) 9행의 '나': 화자를 뜻함. 죽은 누이와 미타찰에서 만나게 될 화자 자신을 가리킴.

[공간의 대비]

'예'-이승: 누이와 사별한 공간, 슬픔과 그리움을 느낌.

↕

'미타찰'-저승(극락세계): 죽은 누이와 재회할 것을 믿는 공간, 슬픔을 극복함.

'수능 문학 작품 분석 창고' 카테고리의 다른 글

| 고전 시가 동짓달 기나긴 밤을(황진이) 한 장으로 해설하기 (2) | 2023.09.21 |

|---|---|

| 고전 시가 이 몸이 죽어 가서(성삼문) 한 장으로 해설하기 (0) | 2023.09.20 |

| 현대시 와사등(김광균) 한 장으로 해설하기 (0) | 2023.09.17 |

| 고전 시가 오우가(윤선도) 한 장으로 해설하기 (1) | 2023.09.16 |

| 고전 시가 추야우중(최치원) 한 장으로 해설하기 (0) | 2023.09.15 |